欧洲微型和纳米电子元器件及系统战略路线图(二)

译自:《A European Industrial Strategic Roadmap for Micro- and Nano-Electronic Components and Systems》

编译:工业和信息化部国际经济技术合作中心 蒋钦云

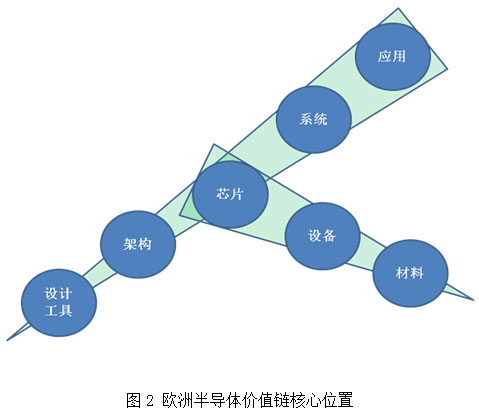

ELG接受了欧盟委员会副主席Neelie Kroes 在2013年5月宣布的挑战目标,即到2020-2025年,欧洲半导体器件产值翻番。这样一个雄心勃勃的目标,只能寄望于半导体生产整条价值链的提升,通过与上游供应链(材料、设备、设计和架构),下游的系统集成及组件和知识产权供应商之间的互补衔接来实现。欧洲半导体器件产值翻番,既要提升半导体产品的数量和价值,也要市场需求来支撑。需求不能只盯着既有市场,还应开拓新的市场领地。对于新的市场,欧洲的半导体器件供应商需要更好地与全球价值链上的系统集成商、其他器件和子系统供应商合作对接。图2是电子生态体系价值链上不同部分的关系图。

基于全球微电子系统价值链,在最大范围整合欧洲的业务,将有利于提高欧洲的竞争力和促进经济发展。全球价值链中欧洲部分的缺失,将产生“技术滞后”效应,进而制约产品创新及推向市场的能力。如今,欧洲微电子领域的从业人员25万,在全价值链上有近250万从业者,占工业领域就业总数的8%,贡献了欧洲GDP的10%。

四、产业现状

(一)市场年均增长率5-6%

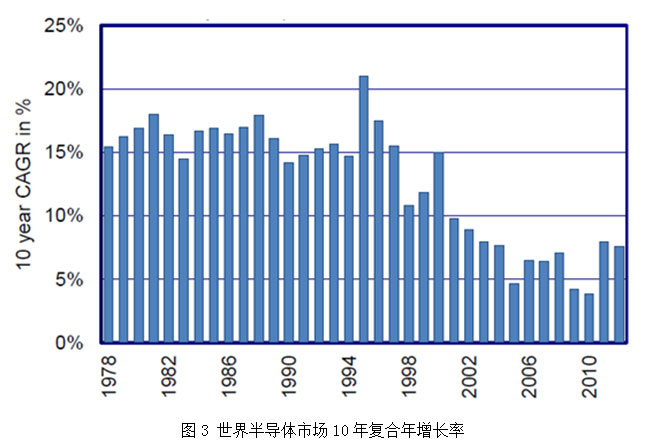

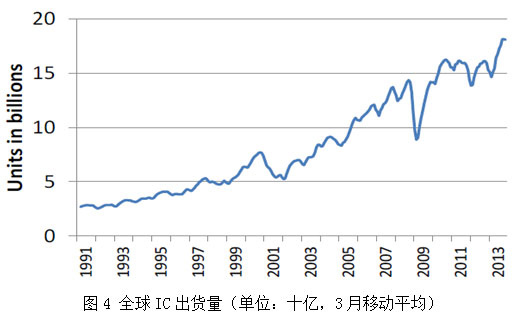

过去十年,半导体行业产值增长率降到了5-6%的均值水平,接下来几年的增长率预期较低,2014年预期增长4.1%,2015年预期增长3.4%。从出货量来看,2009年出现显著降低,2009年之后,总体呈增长态势。

(二)尽管在垂直市场具有优势,但欧洲的产能份额在下降

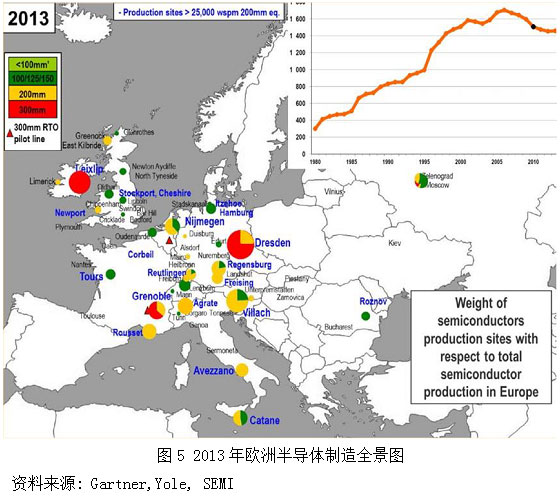

尽管前沿技术的大批量制造集中于少有的几个集群,但欧洲半导体制造呈现分散化格局。在过去三十年里,200mm晶圆年产量稳定增长,产量高峰出现在2005年,目前已呈下降趋势。

尽管过去5年日本半导体产量占世界的比重在降低,但是日本仍然是世界头号生产国(按工厂所在的国家来衡量),其占世界总产量的22%。韩国和中国台湾地区已经成为半导体巨头,分别占世界产量的18%和17%。而在过去5年中,中国大陆和新加坡增长幅度最大。

虽然美国在2012年产能显著下降到只占世界的13%,但美国公司仍然占世界市场的50%以上,其实际制造的很大一部分都是在美国之外完成。随着这些年来较为温和的回落,欧洲产能目前占世界的比例低于9%。

从整条供应链来看,包括设计、装备和材料,以及来自于无晶圆厂和虚拟组件等相关活动所产生的价值,2012年,欧洲产生的价值仅占世界市场的10%至11%。

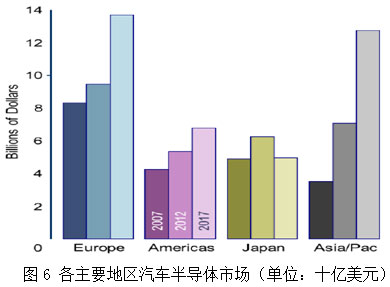

欧洲拥有垂直一体化的市场优势,如汽车、能源、安全和智能卡,在新的市场,如传感器、微机电系统,处于领先地位的是强大的虚拟组件和低功耗的处理器,并且在设备供应、材料和IP(知识产权)价值链具有优势。

关键问题是,随着垂直整合供应链(和子链)变得越来越重要,有必要确保欧洲供应链上的所有部分足够强大,进而确保该地区的业务可持续发展,从而促进经济增长。

(未完待续)

- 相关文章

- 2024/04/10工业和信息化部国际经济技术合作中心(中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会)2024年度部门预算

- 2018/12/28俄罗斯2018年互联网经济盘点

- 2018/05/18数字经济为中国与中东欧16+1机制开辟新合作领域

- 2018/05/18普京颁布新五月命令, 第四任期经济政策向去原材料化倾斜

- 2018/05/08英国政府发布网络安全出口战略

- 最新文章

- 2025/11/04中国企业亮相秋季香港电子产品展览会

- 2025/10/16关于邀请参加2026年德国“汉诺威工业博览会”的通知

- 2025/10/16关于邀请参加2026年“慕尼黑国际电子元器件博览会”的通知

- 2024/04/10工业和信息化部国际经济技术合作中心(中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会)2024年度部门预算

- 2023/11/072023工业绿色发展成果展圆满落幕